巨人の国・ドイツ

最近、私事が立て込んでコラムを書く心の余裕がなかった。ということで、手っ取り早くドイツネタで。

年明けすぐ、何回目かになる渡独を果たしてきた。日本に戻ってまず感じるのは「小っさ」。

人間が小さく見える。巨人の国から帰ってきたガリバーの心境だ。ドイツ国民の平均身長は女性166㎝、男性が180㎝と日本人と10㎝近い差だが、実感値としてはもっと開きがある。

その日本人の中でも小柄な私が、巨人の国で一番困るのはトイレだ。座っても足がつかない。観劇で腰掛けてもヒールを履いていないと、床に達しない。一方で、不思議で仕方ないのは、ベットサイズである。近代的なホテルなら良いが、昔ながらのベットは、ここは手術台ですか、という狭さである。

食べ物も大きいうえ、一口で収められるサイズにカットしてくれていない。おまけに、黒パンをはじめ硬いものが多い。気合いを入れて噛みくだかないと咀嚼(そしゃく)〜嚥下(えんげ)のプロセスに至るのは難しい。帰国まもなく、コンビニサンドにドイツ流で噛みついた結果、勢い余って口内血まみれになったことがあった。

あとは服のサイズが合わない。バーゲンはXXSから探しはじめる。ただこうしたサイズは売れ残りが多いため、わりと選択肢が豊富である。左右で服を物色しているのは、子どもか、たいていは小柄なアラブ系の女性だ。ドイツの人口の18%はこうした移民の人だ。ゲルマン系だけであればもっと高いであろう先ほどの平均身長も、さまざまな人種からなる移民によって値が緩和されているのだ、となれば納得がいく。

ちなみに先日、某国で再任した巨体190㎝の大統領は、ドイツからの移民三世である。19世紀後半、祖父フリードリッヒはドイツの寒村kallstadt村から渡米、ゴールドラッシュを当てこんだ土地売買で成功をつかんだ。財を成したのちは母国への帰郷を渇望した。嘆願書まで提出したものの、当局より兵役不履行を理由にすげなく断られた、というエピソードがある。

「祖父の因果が孫に報い」あるいは「ドイツの仇をアメリカで討つ」なのか。移民に対する不寛容と戦争への忌避意識は、案外、こんなところから来ているのかもしれない。

年を取るということ

巳年を迎え、アラ●●に王手をかけた。生きている限りは、これ以降さらに歳月を重ねていくことになる。「年を取ること」、ここにどんなアドバンテージやメリットを見出せるのだろうか。

シワがよる、足腰が衰える、など困る点はすぐに思いつくが、良い点は全く思いつかない。周囲に聞いてみても「わからん」。Chat GTPに尋ねてみた。すると、たちどころに以下のようなメリットを数点挙げてくれた。

ー年齢を重ねることで、人生に対する視点が広がり、より深く豊かな生き方が可能になる点が大きなメリットと言えるでしょう。

1. 経験と知恵

2. 感情の安定

3. 自由と選択の幅

4. 社会的な信頼と影響力

5. 自己理解の深化

なるほど、2018年に産声を上げたGTP君(7)の温かい眼差しが感じられる。

ただし考えてみれば、こんな回答を瞬時に返してくれるGTP君より、年上である私の「1経験と知恵」が勝っているとは思えない。また「2感情の安定」にしても、社会問題になっている"キレる老人”はどう説明すればいいのだろう。

「3. 自由と選択の幅」は身体・健康上の制約が強くなることから、むしろ狭まるとも言える。さらに「4.社会的な信頼と影響力を持つ」。年長者がトップに君臨していることが、ウチの国に"老害”をもたらしているという認識は間違っているのか?

ひとつ共感できたのが「5. 自己理解の深化」だ。

自分との数十年のおつきあいにより、思考のクセや行動、これを選択した時のリアクションのパターンがよーくわかった。だから、無限にある選択肢の枠をすぐに絞ることができる。ささやかな例でいえば、今の私は胃腸の調子がイマイチの時に、いかに好物であれ、絶対にうな重を頼むことはない。

「敵を知り、己を知れば百戦してもあやうからず」とは孫子の言葉だったか。今後どんな「敵」が残りの人生で出てくるのかわからないが、少なくとも「己」を知っていれば、1勝1敗ペースで五分五分の人生は送れそうな気がする。

てるてるハート

喜怒哀楽、人間が娯楽に求めるものはさまざまだ。が、特に夏場は、無性に怖い話が恋しくなる時がある。

怪談や奇譚は数々あれど、ゾクゾク系の怖さでは、古典は米国の作家エドガー・アラン・ポーに軍配をあげたい。着眼のとっぴさとは裏腹に、全てが伏線回収に向かって編まれた緻密な構成力。イタコに降霊させて、次作の構想を問い詰めてみたい作家である。

そしてこのたびは、短編「The Tell-Tale Heart(テルテルハート)」を読み返したくなった。「私は、確かに、確かに神経症ですが・・・気がふれているわけではないのです」。正気を証明するための、狂気に満ちた完全犯罪のひとり語り。そのなかで精神の均衡を崩していく「私」。夏の夜の暑気ばらいにうってつけである。

だが、いくら本棚を探しても見当たらない。仕方ない、19世紀の作家だからインターネットで翻訳が無料公開されているはずだ。原題をカタカナにして検索すると、続々と「てるてる・ハート」が出てくる。よっしゃ、これだ。

ところがリンク先は、某市の精神福祉相談センターだった。「トレーニングを積んだ専門相談員に、ストレスの多い今の状況をお話しください。誰かにお話しするだけで、心が軽くなります」。

うーむ、「てるてる・ハート」の相談員に電話をかけ「The Tell-Tale Heart(テルテルハート)」を読み上げ、反応をみたい衝動に駆られるではないか。(注:そんな迷惑なことは決してしません)。それにしても、精神を病んだ主人公の独白と、心の相談センターの名前が同じとは。このネーミングは故意なのか、たまたまなのか?

耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、以て万世のために太平を開かんと欲す

あの敗戦から79年、また8月15日がやってきた。

連合国からの降伏要求(ポツダム宣言)受諾を決定した日が1945年8月10日。その後紆余曲折ありつつも、国民への敗戦メッセージ原稿を天皇の肉声で録音したのは14日深夜。その翌日の正午、これを全国民にラジオで放送したものが「玉音放送」だ。

字数にして約1200字、朗読は4分半に渡る。『朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セント欲シ茲二忠良ナル爾臣民二告グ 朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ・・・』

「敗北」「降伏」はもちろん「戦争が終わります」という直接的な表現は一切ない。当時ラジオを聞いた元少年少女らも、電波状態の悪さもあり「さっぱり理解できなかった」「大人たちが一斉にすすり泣く雰囲気で状況を察した」と口をそろえる。

日本軍の連戦連勝が報じられていたにも関わらず、なぜ当時の大人たちは、婉曲話法そのものの敗戦メッセージですすり泣けた(すぐに事情が飲み込めた)のか。ちなみに、戦後77年目にして生まれたチャットGTP-4君は、玉音放送の内容を正確に読み解くことができた。

「昭和天皇は、日本政府が米英中ソの4国に対して共同宣言を受け入れることを通告したと述べています。・・・戦争の継続は日本民族の滅亡と人類文明の破壊を招くとして、戦争終結を決断しました。また、同盟国や戦死者、その遺族、戦傷者への深い憂慮を示し、国民には困難に耐え、将来の平和と国の再建に尽力するよう訴えています」

この「戦争終結」に対応する原文は「以て万世のために太平を開かんと欲す」、直訳すると”今後のために平和を求める”。かの有名な「堪え難きを堪え、忍び難きを忍び」のくだりだ。戦争終結とはよく意訳したものだ、とGTP-4をほめた。すると本人曰く、前半の「其ノ共同宣言ヲ受託」=ポツダム宣言受諾=降伏であることを知っていたからこそ、なんとかこの部分が解読できたという。

あらためて、この時代の大人の読解力に脱帽する。同時に「戦争終結」は、国土を焼かれ、食うや食わずの生活の中で、無意識下では待ちに待った言葉だったから、すぐに理解できたのかもしれないという気もする。もちろん、意識に上らせることすらはばかられる思いだっただろうけれど。

タトゥー文化と「反社」

「男子は大小となく、皆鯨面文身す」ー日本史Bでおなじみの『魏志倭人伝』の冒頭である。

鯨面とは顔面に、文身とは身体全体に刺青があることだ。鯨面は、当時の漢民族の文化では「反社」であった証であった。書き手にとってはかなりの衝撃だったのだろう。やたらこの部分の記述が長い。

そして現在。刺青はtatooになり、ファッションとして世界的に定着しつつある。ヨーロッパでは約20%の人が刺青持ちとのデータがあるが、実感値として若者世代では5割を超える印象だ。価格は20センチ平方で約2万円程度。消す価格はその2倍ほどらしい。

痛い思いをして高い金を取られる不条理なファッションである。しかも、有史以来の刺青文化を持つ日本人からすれば、美しくない。

まず色数がほぼ青一択。他の色はあっても、鮮やかさに欠ける。線が真っ直ぐでない。ハートだの渦巻きなどと意匠が単調。控えめに言って、子どもの落書きレベルである。

大昔、保険の契約を担当していたとき、見事な彫り物を見たことがある(刺青があると保険契約に制限がかかる場合があるので、担当者は確認しないといけない)。地味なおじさんが上着を取ると、背中いっぱいの般若の面が躍り出た。

その面(おもて)の黄味の鮮やかさ、口辺に引かれた茜色の艶っぽさ、あしらわれた蜘蛛の巣の精緻さよ。おじさんは口ごもりながら、若いときヤンチャをしまして、とそそくさと袖を通した。あの一瞬の般若は、今も私の目に焼き付いて消えない。

おそらく、高い技巧を要する彫り物だっただろう。こうした技術が途絶えるのはもったいなすぎる。

そこで提案である。大阪市の夢洲に開業する予定のIR施設に「彫り物承ります」コーナーを設置してはどうか。そして、そこに壺振り用の飯場を併設するのだ。カジノなどより、よほど外国人観光客に日本文化を堪能してもらえる場になると思うのだが、いかがなものか。

ただし、刺青を理由に不採用になるほどの大阪市である。職員がそこで働くのは、もちろん御法度であるだろうけど。

AI君との付き合い方

チャットGPTやDeepLなどのAIツールに、仕事を手伝ってもらうことが増えた。翻訳や要約、イラスト作成などにおおいに貢献してくれる。気分転換の相手をしてもらうこともある。かなり有能な相棒である。

10年以上前のコラムで「文章を書くのが苦手な人へ」と題して、こんな自論を展開したことがある。

ー英語力の向上には、最低6千時間10万語以上の接触が必要だと言われている。母国語だって同じだ。高い運用能力を身につけるには、いろいろなストーリーに触れ、論理構成のパターンとそれによる印象の違いを知り、多様な言葉に接し豊かに語彙を養っている必要がある。それをあなたは「母語話者」であるというアドバンテージに甘えて、サボっていたのである。

飲まず食わずで眠らず働くAI君であれば、そりゃ、数千はおろか数万時間以上の学習は朝飯前。10万以上の語彙習得なんてあっという間。すべての自然言語において、母語であるコンピューター言語レベルに達することだろう。

「敵わないよな」と思う相手だ。なのに、あちらこちらで愛嬌のあるほころびを見せてくれる。

1 説教臭い

「100字ぐらいの文章に要約せよ」に対する短文でも、きっちりオチをつけてくれる。例えば、昔話『こぶとり爺さん』に「これは、欲を出すと必ず報いを受けるという教訓を含んでいます」で文をしめるといったぐあいだ。それ、要らんよ、と苦言を呈しても、謝罪するばかりで学習してくれない

2 文体がバラバラ

日本語と英語にはあまり感じないのだが…日本語からドイツ語への翻訳を、AI君に頼んだことがある。威丈高と低姿勢が入り混じった独特の文体になったらしく、提出先で大ウケされた。やはり敬意表現をバランスよく調整するまでは至らないのかもしれない

3 ダジャレが好き

キーワードを手掛かりにイラストを生成するAI。慎重に言葉を選んでお願いしないと、とんでもない作品が上がってくる。名作『ロード・オブ・ザ・リング』のイメージ画がこのザマだ↓↓引用元はコチラ

能力とヌケ感を兼ね備えたAI君よ。キミの特徴は、意思がないことだ。

「こうしたい」「ああしたい」のスタートは、人間がコマンドする必要がある。この部分を委ねると、映画『ターミネーター』みたいに暴走しちゃうのかな。世界各地で頻発する紛争のニュースを見ていると、キミに判断を任せた方がマシに思えてくるけれども。

年齢という呪縛

若いころから、老け伝説には事欠かないタハラだった。

上級生と間違われるのはもちろんのこと、合コンで敬語を使われる、海外では、うやうやしく「マダム」と呼ばれる。小づくりで目立たない東洋人なのに、おもいっきり年上にみられることが多かった。実年齢が見かけに追いついてきた昨今、ようやくこの種のストレスから解放されてきている。

コミュニケーションを決定する要素に「性別」「年齢」「職業」「社会的地位」などがある。その中で、日本語では特に「年齢」の果たす役割が大きいといわれている。よほどのことがない限り、大人が子どもに敬語を使うことがないのはそのためである。

ただ、こうした価値観の影響か、この国全体が年齢にこだわりすぎているのは気になる点だ。特にマスコミは極端だ。たとえば新聞や雑誌の記事で、( )つきでいちいち年齢を記載しているのは、自分の知る限り日本だけだ。

女子アナ(キャスター)の「30歳定年」もそうだ。若い美人が画面に登場するのは、私とてうれしい。だが、キャリアこれからというときに出番が少なくなるのは、あまりにも残念だ。昭和の死語「職場の花」をおもいだしてしまう。

ちなみに世界に目を転じると、ニュース番組で美女が侍るスタイルを見かけるのは、日中韓(とたまにロシア)ぐらいである。これらは、男女間の格差が極端であるといわれる国々だ※。ほかのアジア諸国、欧米などでは性別年齢容姿、実に様々な人がキャスターやレポーターを務めている。

そして、若さ礼賛のあまり、なんでもかんでも「老害」という風潮もいただけない。よどんだ澱のように世の流れをせき止めるご老体はいる。だがこれは、あくまでもご本人と取り巻きの品性の問題。選挙などでも、猫も杓子もフレッシュさばかりアピールするのをみると、未熟者を公言しているような違和感を覚える。

年齢は、あくまでも個人の属性の一つ。あまりこだわると、たいせつなことを見失ってしまうとおもってるのだが、みなさんはどうだろうか。

※政治、経済、健康、教育の男女格差について世界経済フォーラム2023が調査した146か国のうち、韓国99位、中国102位、日本125位(ロシアは対象外)。

3.11-阪神大震災にはどうして幽霊譚がないのか

「論理思考・データ解析」の講師も務める自分だが、理屈では説明がつかない怪奇談などにがぜん興味を持つタイプである。説明がつかない話にヘリクツを付けたい天邪鬼な衝動を抑えられないだけ、かもしれない。

さて、表題である。29年前の昔を振り返りたい。

阪神大震災のとき、育休中で難を逃れたものの、神戸の自宅は一部損壊した。それから、生活のすべてに不自由を強いられる日が半年以上続いた。会社復帰後の仕事は地元での営業だった。担当エリアは、焼け跡が生々しい激震地域だった。営業を始めてからの客先では「身近な人を亡くした」という話をなんどか聞いた。

ただ、一番被害の大きかったその地域でも、震災後に幽霊を見かけたという話は、ついぞ聞かなかった。数千人の人が一日にしていなくなった瓦礫が残る町で、だ。一方で、整備が進む東北の被災地にはいまだに幽霊譚がつきまとう。この違いはどこから来るのか。

東北には、遠野物語やイタコなど、死者との対話を通底とする文化土壌があるからという言説がある。ということは、我々関西人にとって幽霊は身近な存在ではないのか?そんなはずはない。

「亡くなった人の夢が、やり場のない思いや孤独に寄り添い、支えてくれることもある。心の痛みを大切に書き記し記録に残すことが、心の安寧につながることもある(社会学者 金菱清)」

今になって思うのは、「復興、がんばろう神戸」の掛け声に追われたあの時、当事者らは死を悼む思いを吐き出すタイミングを失ったのではないか。あの地震は災害に対するノウハウがない中で起こった。まして心のケアという概念もなかった。SNSに心の声を書き留め、不特定多数に聴いてもらうことも当時はできなかった。

幽霊とは、この世で亡き人との再会を託せる唯一の手段だ。その術すらを持たずに、嘆きを心に秘めたまま日常に戻ることを強いられたのが、95年のあの震災だったのだろう。改めてそう感じる。

※『呼び覚まされる霊性の震災学』2016金菱清

ドイツの鉄道事情

とにかく故障する、遅れる、がこの国の平常運転である。いきなりの欠便も当たり前。おかげさまで“kaputt(故障した)“と“Verspätung(遅延)についての車内放送ヒアリング力が飛躍的に伸びた。

なぜこんなにドイツの鉄道はお粗末なのか。こと国有鉄道であるDBの遅延問題に関しては、鈍行であっても200キロもの長距離を走る列車が多いことが理由として挙げられよう。

ただ近距離電車(Sバーン)と地下鉄とも、当然のように時間に遅れる。やはり、ダイヤの組み方の杜撰さとオペレーションのまずさが主因に違いない。 おまけに、車体は落書きまみれ。駅は段差だらけ、電車とホームの間は、必ず20センチ以上はあいており、バリアフリーとはほど遠い。またエレベーターとトイレは50%くらいの確率で使えない。

鉄道一つとってもこの有様で、他の社会インフラは推して知るべし。周囲はあきらめ顔である、 「環境先進国ドイツに学べ」とご高説をたれる日本人たちよ、これがドイツを取り巻く環境である。

鏡開き

鏡開きといえば、かち割った餅&ぜんざい。皆さんの地方の鏡開きは、1月の何日だろうか?九州北部を祖とする父方のタハラ家、播州系の母方のオオキタ家では、ともに「15日」であった。

世間一般、すべからくそうだと思いこんでいたが、近所の家がしめ飾りを外すタイミングが、当家より早いことが以前から気になっていた。

Google先生に卦をたててみると、現在の多数派はなんと「11日」らしい。しかも江戸時代からの習わしだそうな。

鏡開きはもともと1月20日であったものが、将軍の月命日が20日だったために、松の内(正月の終わり)が短縮された、との御説だった。

いずれにしろ、年明けから10日も2週間もたつと、さすがに餅の状態が悪くなっている。青カビはおろか、黒や赤などの斑点が、色とりどりに発生していることがよくある。

昭和の昔はそれも「薬になる」と諭され、ぜんざいの具として供された。一理はある。

青カビはペニシリンの原材料だし、青カビ満載の「ブルーチーズ」は食品衛生法をクリアし高級食材としてまかりとおっている。だが赤や黒は?青カビでも、緑系と黒っぽい青があるぞ。見極めが難しい。信用できそうないくつかのサイトで調べたところ、どのカビも未知の部分が多いらしい。

ということで、あえて真空パックを選ばない、カビ有効派の方々に忠告する。

やはり、触らぬカビにタタリなし。カビの生えた餅は敬遠するのが無難のようだ。

※ (一社)微生物対策協会 餅のカビは危険?カビ毒の真実と安全な対処法

歩く姿は百合の花?

最近、研修中の受講生のふるまいで、気になることがある。といっても受講態度のことではない。体の使い方だ。

「20-30代なのに、歩いているときに足裏が見えない」。この問題をまず挙げたい。

つまり、床を蹴らずに、まるでスリッパをつま先にひっかけているような感じで、すり足で平行移動する。そして両肩をいからせ上半身を固定させることによって、全身のバランスをとっている。

そう、まさに高齢者の歩き方である。

年齢が上がるとともに、足裏が見える歩き方をする人の割合は低くなる。学生が多く乗り降りする駅で、行き交う人を見ていたときに気づいた。一般的に、地面を蹴る力は年齢と逆比例する。ということは、若い層の脚力が衰えているのか。

次に「40代にもなると首と肩と腕ががっつり固まって一体化する」問題も指摘しておこう。

一日研修では気分転換と称して、午後の休み時間に必ずストレッチ体操をしている。ところが、働き盛りの年代、特に男性は次のような動作ができない傾向がある。もしや自分も、と思われる方はぜひ試していただきたい。

1 座ったまま、まっすぐ片手を上に伸ばす。手は耳のま横を通る形で、手のひらを体側に向けること

できれば、鏡で自分の姿を横からチェックしてほしい。手が前方に傾いていないか、傾いた手に上半身を合わせていないか、がチェックポイントだ

2 その姿勢を保ったまま、体側に向けていた手のひらを、親指からくるりと外側に向ける

上級管理職対象の研修では、1はなんとかなっても、2の動作ができない方が大半だ。でも、体を傾けて耳側にもっていく人、首をかしげてつじつまを合わせようする人、その懸命さがいじらしい。

そんなときは脇後ろの背中の肉をちょっとほぐしてもらう。すると、耳と腕の距離が縮まる。ちなみに、すり足現象を見た研修のストレッチタイムは、かかとを浮かせたままでの足首の曲げ伸ばし。2つとも好評で、感想欄に「ストレッチがとても楽しかった」とわざわざ書いてくれた方もいた。

研修メニューは「ロジカル・ライティング」。「ストレッチもとても楽しかった」と書いてほしかった講師のタハラであった。

フランクフルトvsウインナー

フランクフルトが屋台のスタアとして登場したのは、昭和50年代ぐらいだっただろうか。それまでは、ソーセージといえば、いわゆるウインナー一択。しかも、なぜかすべて色はまっ赤だった。

そもそも、フランクフルトとウインナーはどう違うのか。イメージとしては「串ごとかじる屋台の味」と「タコ形で鎮座するお弁当の味」だが、H12年農林水産省のソーセージ品質表示基準によるとこうだ。

フランクフルト

豚の腸を使用したもの、又は製品の太さが20㎜以上36㎜未満のものをいう。

ウインナー

羊の腸を使用したもの、又は製品太さが20㎜未満のものをいう

要はもともとの材料だった腸の太さを基準にして、定義しているようだ。

ひるがえって、本家本元のソーセージ事情を調べて、ちょっとおどろいた。羊の腸につめたソーセージは「ウインナー」ではない。「フランクフルター(フランクフルト)」というらしい。ウインナーソーセージ(Wiener Wurst)なるものは存在するが、ベーコンやらなんやらいっぱいつめものをして低調調理。スライスしてハムに近い形で食べるようだ。うーむ、奥が深い。

このほかにも、血のソーセージやら白ソーセージやら、われわれ農耕民族にはなじみのないソーセージにめぐりあえるドイツ語圏。ただし、残念ながらおみやげに持ちかえることはできない。機会があれば、ぜひ現地で楽しんでほしい。

本場ウイーンのウインナー Wikipediaより

ドイツ基準の「きっちり」

google先生よ、君は勘違いしてはいまいか?「ドイツ人」と入力すると、「ドイツ人 きっちりしている」と検索の上位に出てくるぞ。

だがタハラは、わずかな期間の滞在ながら、実際のドイツが、日本人が持つ「時刻通り、勤勉、きれい好き」の標準イメージといかにかけ離れているか、思い知らされた。その恨み節を、下につづっておく。

1 列車の遅延はあたりまえ

ドイツ鉄道を利用する際、まずアプリのダウンロードを強く勧められる。「おお、AI化が進んでいる」と見当違いに感動してはいけない。乗るはずだった列車が運行ストップ、次に乗り遅れるなどは日常茶飯事。「先行の列車が5台渋滞しています」とアナウンスのあと、空調が切れた車両の中で、1時間以上放置されたこともあった。

どれぐらいの時間遅延しているのか、乗り継ぎの列車はちゃんと運行しているのか、たよれるのはアプリのみ。一番あてにならないのは、駅員のいうことだ。ドイツ人が車好きなのもムリはない。

2 夢のまた夢、宅配時間指定

高級店でもない限り、買い上げた荷物をそこから発送してもらうのは、リスクがある。中身まで影響がでていた経験はそんなにないが、包装材は確実によれよれになる。プレゼントのつもりが、到着時にプレゼントの体をなしていないことも多い。

もちろん、クール便なんてありがたいものはない。それどころか、時間指定や再配達制度もない。不在の場合は、もよりの郵便局なりDHLなりに、不在票をもって引き取りにいくことになる。だから互いの利便性のため、 勝手に置き配にされる。アパートの低層階のベランダに、地上から荷物を放り上げられたという声も聞いた。

3 きれい好き?

駅におりたつと、まずムッとするようなにおいが鼻を突いてくる。体臭、すえた食べ物の匂い、甘ったるいマリファナ臭。若者と女性の喫煙率が高いため、足元は吸い殻だらけである。ただ、ゴミはゴミ箱のまわりによせている点だけは、他のヨーロッパの国よりましかもしれない。

そして無料トイレには、清潔さを期待してはいけない。特に高速道路はお見事で、世界三大「汚トイレ」ランクインに迫るものもあった(タハラ独自認定)。ただ、ロシアほか旧(現)共産国にはかなわない。この点は作家の椎名誠と同意見である。

あ、ドイツも旧共産圏だったか。

いろはいろいろ

身辺整理中に「Tahara Keiko, hair blown, eyes hazel」と書かれた海外遊学中の古文書を発掘。へ?私の目の色は hazel(茶緑)なの?

子どものころ「ガイジン」と呼ばれていた時期があったことは認める(昭和だからまかり通ったニックネームだ)。全体的に色素には乏しいが、目はblownじゃないのか…。

色のニュアンスは、文化によって微妙に変わってくる。赤毛のアンに登場する茶トラの猫は、英語では「オレンジ色の猫」。三銃士のダルダニアンの栗毛の愛馬も、原語は「オレンジ色の馬」だ。茶トラも栗毛も、日本人に言わせれば、「茶色」に違いないのに。

では欧米の茶色は、日本より薄いのか濃いのか。たとえば、平均的な東洋人の瞳は、どう表現すればいいのか。茶でblown?それとも黒でblack?

ロシアでは、黒い目は、魅力と誘惑のシンボルである。

「おお、燃える黒き瞳、そのときから私の苦しみははじまった…」ではじまる、民謡「黒い瞳(Очи чёрные)」の情熱的な歌詞を聞くがいい。また、金髪碧眼の美女がひしめくかの国の宮廷で、モテ男として有名だった詩人プーシキン。アフリカ系の血を引く彼の魅力は、黒髪に褐色の肌、そして黒い瞳にあった、とされている。

瞳は濃い方がモテるんだな、よっしゃー、海外ではI have black eyesとしてアピール…とおもったあなた、英語圏ではやめておいた方がいい。black eyeは、顔面を殴られたときにできるアザのことだからだ。「ケンカしたの?」とけげんな顔をされることまちがいない。

米国でIDをつくるときは、髪の色と目の色を申告することが多い。 黒っぽい瞳でもblownが無難。覚えておこう。

アンドロイドは造花のにおいを嗅ぐか?

木々の花や緑がいっせいに芽吹く春。私は匂いに敏感な方で、かつ花粉症の季節でもあるので、この時期はいつも鼻がむずがゆい。くしゃみを連発してしまうことも多い。ただ、コロナ収束の雰囲気の昨今、前ほど周囲の視線が冷たくないのはありがたい。

春のおとずれをまっさきに感じさせるのは沈丁花だ。街角で、グローブににた甘くヅンとした香りに出会うと、ああ、やっと春が来るのだと安心する。この樹にはあまり虫がつかないと思っていたら、樹皮などにまあまあの毒を仕込んでいるらしい。

次は梅見。不意に出くわす香りではないので、鼻腔を膨らませてめいっぱい楽しむ。色が濃いほど、匂いも重たくなるのは気のせいか。見た目のつつましさとはうらはらに、かなり華やに薫る。挿し木で増えるソメイヨシノとはちがい、匂いによって生存戦略をはかっているのだろう。

菜の花畑はダメだ。おしよせる花粉が鼻の奥を刺激する。花自体も生臭く、いかにも「食うなよ」のサインが伝わってくる。が、それをゆでて匂いをやわらげ食するのが人間のすごいところだ。さすが人類、食物連鎖の底辺から頂点にのし上がるまでのことはある。

などなど、人をさまざまな物思いにふけらせる春の匂いだが、そうなるにはちゃんと理由があるらしい。

匂いだけが、五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)のうち、感情・本能に関わる「大脳辺縁系」とダイレクトにつながっているだとか。マドレーヌを紅茶に浸して口にしたら幸福だった子ども時代を思い出したぜ、という某小説の書き出しは、科学的にも根拠があるのだ。そんなこんなの人間の性質を利用して、我々の知らぬところでブランディングをしている企業もあるようだ。

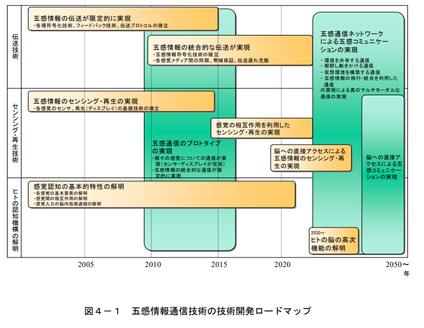

総務省も、22年6月(たぶん。お役所の文書にはたいてい日付が入っていない)に報告書『五感情報通信技術に関する調査研究会』 で、触覚、嗅覚、味覚といった情報についても、視覚や聴覚と同様に、技術の枠組みの中に取り込んでいく姿勢を示している。目的は「世界に先駆け、五感情報のセンシングや再生を支える工学的技術に応用するとにより、国際競争力を高める」とあった。

報告書によると、嗅覚にはわからない部分が多くインパクトが大きいため、特に注目すべき分野らしい。なるほど。メタバースほかVRは視覚先行型だ。それだけに、五感を伴う情報技術を持てた時の競争力はハンパないはずだ。

しかしそれで我々人類は幸福になれるのか? とおもっていたら、こんな力強いまとめがあった

「もしも、実世界と乖離した情報をユーザ に与えるような五感通信技術が発達し日常的に利用されるようになると、学習が進んだ脳(成人)では違和感が生じストレスを誘引するようになるであろうし、学習途中の脳(子供)では実世界と乖離した形での学習が進んでしまう。…(中略)人間の情報処理の仕組みを総合的に理解することを通じてこそ、豊かな人間性を育み自然と調和する、安全で快適な五感情報通信技術を発展させることができるのである。」

そんな技術が実現するまで、しばらくはリアルで春の香りを楽しむこととしようっと。

五感情報通信技術に関する調査研究会(p123より)

子育てにまつわる三題噺「昔話、自慢話、説教」

3/27日経に掲載された鈴木亘・学習院大学教授による『少子化対策の視点 女性の逸失所得 防止が本筋』が話題になっているらしい。

「出産とは一種の投資行動だ。ただし、1,300万~3千万程度の子育てにかかる直接費用より考慮すべきは女性の機会費用だ。その逸失利益は1億から2億に達する。現金給付や現物給付の効果よりも、雇用と子育てを両立できるよう抜本的な対策を打て」が、話の趣旨である。

今さら、何を言っているんだ。

2023年時点での20歳の数は117万人。一方2022年の出生数は80万人を下回っているから、2043年あたりの20歳の3割減は自明の理である。この20年間、何をしていたのかな⁉

というなげきを、自らの半生に乗せて、高田純次が年寄りに禁じたという「昔話、自慢話、説教」で展開してみたい。

まず、昔話。

私が社会人になったのは、男女雇用機会均等法が導入されてしばらくのこと。総合職(管理職候補)、一般職(業務内容を限定)という呼称が定着したころだった。女性総合職は、東大・京大卒のみ、が不文律の時代であったので、当然私などは一般職でしか採用されなかった。生意気なことを言いまくって就活に苦労したが、NHKの朝ドラに取り上げられた中堅の某保険会社にもぐりこんだ。

つづいて昔話と微妙な自慢話。

ところがバブル時代に突入し、企業は女性総合職の数を、先進性を示す指標として競うようになった。勤務先からは大手にまけじと、人事考課のたびに「総合職にならないか」のお誘いが来る。保険会社だから、総合職は全国津々浦々にある支社への転勤をのむことが前提だ。当然、断っていた。だが敵もさるもの「優秀な君には、本社の管理部門勤務を保証するよ」と甘言をささやいてきた(支社配属の人たちが聞いたら憤死するであろう)。

さらに自慢話。

それを鵜吞みにして総合職へと転換したとたん、バブルが崩壊した。お飾りは不要と、手のひらを返したように、周囲の女性総合職は遠方の支社に配属されていった。結婚し子どもを授かったばかりの私も育休開けに、近隣ではあったが、容赦なく支社に営業として配置転換された。そこで一念奮起、めきめきと頭角を現した。クラッシャー上司のもと、なれない業務でミスを連発しするものの、やがて営業成績は全国数番目となった。

自慢話、その後。

ところが、忙しすぎて事務処理が追い付かず、心身がボロボロになった。つづく長時間労働に、子の面倒を見てくれていた私の両親もだんだん疲れていく。家族に、育児と家事について分担かアウトソーシングを打診した。分担については「ムリ」。アウトソーシングについては「家事のみOK。ただし自分の実家には言わないこと」を条件にした。

ここでまた子どもに恵まれたことが判明。上司はマタハラ上司に進化し、退職を迫ってくる。鉄の女といわれたタハラも、さすがに胃腸炎と切迫流産を併発した。絶対安静の布団の中から、ああ、ここで撤退か。女性は、平凡なサラリーマン人生すら全うすることが難しいのだ、と天井をながめたことを覚えている。

以上、約30年前の話。そして説教。

こうやって私は子育てによって退職を余儀なくされ、安定雇用を失い、多大な逸失利益を被ったーというと「お母さんより大切な職業はないのに」と血相をかえてたしなめる人は多い。その人に問いたい、なぜ、私は親業と職業の二者一択を迫られたのか、いや、今でも多くの女性がこれを迫られるのか。

どんなにがんばっても、今のところ、子どもを産めるのは女性に限られている。だが、この数十年で法律こそ作られたものの、税制や年金などの社会制度や雇用慣行、オジサン社会の流儀はそのままだ。多くの職場ではあいかわらず、仕事と子育ての綱渡りを強いられるような環境がつづく。働く女性にとって、少子化は当然の帰結であろう。

どうしてこの問題をたなざらしにしている?責任者、でてこい!

戦争と平和

たいそうなタイトルをつけてしまった。トルストイの不朽の名作のことではなく、年始のコラムに続いて、二進法のことを語りたかったのだが。

二進法といえば、「コンピュータ」であろう。命令に従い、0と1の入力を処理し、0と1を吐き出す機械。英国人のアラン・チューリングは、単なるハードウエアに過ぎなかったこれに「計算可能な問題は、すべて計算できる機械が存在する」という概念を編み出し(チューリングマシン)、ソフトウエアのもととなる考え方を提示した。

この考え方は、第二次世界大戦の英独戦で応用された。ドイツの暗号生成機’エニグマ’が発する膨大なデータ解読を、シンプルなやり方でコンピュータで解読させたのだ。

国と国との総力戦を通じ、コンピュータは急速に発達する。第一次世界大戦が飛行機の発展に寄与したのと、同じ構図だ。

一方でわが国。二進法は、なんと遊びであった。有名なもので『櫻目付字』がある。

三十一文字(みそひともじ)からなる和歌が、5本の桜の枝に割り付けてある。相手が思い浮かべたひとつの文字を、演者が、1~5までの枝にあるかないか、ひとつづつ問うていく。その答えを聞いて、演者がズバリその文字をあてる遊びだ。平安時代が発祥といわれる。

その後、江戸の太平の世で、源氏香だの魔法陣だのと組み合わされ、目付字遊びはおおいに発達した。目付字だけではなく、順列も組み合わせも、和算にかかれば遊びになる。「継子だて」「大原の花売り」などは、ストーリーとしても秀逸だ。

ところが、これほどまでに発達した和算も、富国強兵をめざす明治政府が、西洋数学を教育に導入してからは急激に廃れてしまった。まさに「戦争は文明を生み、平和は文化を育てる」だ。

*31文字と5本の枝が、どうして二進法と関係するかって?えっへん、ヒント。

二進数の11111は、十進法では、①2^4+②2^3+③2^2+④2^1+⑤2^0=31だぜい

櫻目付字(塵劫記)

縁の下の幸福論か、やりがい搾取か。 プロフェッショナル・仕事の流儀

1/13放送 NHK「縁の下の幸福論 プロフェッショナル 仕事の流儀」をご覧になっただろうか。

”出版物に記されたことばを一言一句チェックし改善策を提案する校正者。並みいる作家や編集者から絶大な信頼を受けるのが、大西寿男(60)。…小さな部屋で人知れず1文字の価値を守り続けてきた半生。”

というキャッチフレーズは伊達ではない。誤字脱字チェックだけではなく、語感からファクトチェックまで、ことばの森に入り、たちどまり一字一句に向き合っていく。その真摯な姿に胸を打たれた。

同時にうーむ、とうなってしまう。一字0.5円以下とは。私が小遣いを稼いでいた●●年前と、単価が変わっていないどころか、下がっているんじゃあ…。

取材する側も、その点が気になったのだろうか。キャッチコピーにあえて「小さな部屋」を入れたり、取材者をもてなす惣菜の2割引シールをアップにしたりして、ことさら、つつましさ(労力>労働対価)を強調していたのが興味深い。

そう、サラリーパーソンとちがって、校正にしろ翻訳にしろ何にしろ、自営業の受注仕事は、凝りはじめるとキリがないのだ。

「あれ、これでいいのかな…」と立ちどまってしまうと、もうダメだ。いろんなサイトを開き、手元の辞書を調べ、考え込んでしまい、自ら時給を下げてしまう。

一時期、それが気に入らず、時給の単価を頭で計算しながらやっていたことがある。だがそちらの方がよほど非効率だった。納品してからも気になって仕方ない。「やりがい搾取」と言われればそれまでだ。が、そういう性質でないと務まらないのだろう。

ちなみにこの大西さんは、私の出身高校の先輩らしい。

かの高校の風物詩は、興味のない授業から脱走することだった。映画評論家として有名な大先輩、淀川長春さんの脱走先は映画館。この方だったら、行先は図書館だろう。本の森に、静かに身を潜ませ開くページに心躍らせていたに違いない。

*現在、この高校は「脱走禁止」の校則がある。「出前厳禁」なんて校則もできてしまった。私も含め、一部のふらちな生徒の行動が目に余ったせいであろう。後輩たちよ、選択の自由を奪って申し訳ない

時の流れとN進法

この「とはずがたり」の前身となるブログをはじめて12年。週1どころか、月1近い息も絶え絶えのペースながら、これまで続いているのはめでたい限りである。卯年から卯年へと、干支が一周したことになる。

それにしても、干支にしろ月にしろ、時にまつわる数字に12が多いのはなぜか。今をさかのぼること数千年前の古代バビロニアで、モノを分けるときに重宝した数字だったから、がその理由のようだ。

たしかに、ピザをとりあえず12分割しておけば、

・6人→2ピース

・4人→3ピース

・3人→4ピース

・2人では6ピース

と、ケンカになりにくい。

まてよ、5人では?と、ツッコミたいあなた。1切れを5等分の細切れにして、1名ずつがそれを6ピース分もらっていけば公平だ(そんなもの食べたくないが)。少なくとも、古代バビロニア人はそんな発想で、12分割した1時間をさらに5つにわけ、60進法的にとらえる方式を編み出しだらしい。

1時間が60(12×5)分、1日が12時間2回、1年は12か月。12がらみで気持ちよくまとめた昔の人はエラい。なのに、なぜ曜日だけ、日月火水木金土と7進法チックに展開したのだ?本当にヒトって、ヘンな動物だ。

あるときは7進法チックに、あるときは12進法風に。流れゆく時間に刻みを与え、やれ日曜だ、正月だなどと、意味づけして大騒ぎしている。それでも月が変わっただけで、師走のあわただしさが影を潜め、正月独特のまったりした気分になるから不思議なものだ。

などと雑多なおもいをめぐらしつつ、あらためて、新年のごあいさつを申し上げたい。今年こそ、もう少しまめなブログ更新を実現したいものだ。

私の恐怖体験 ヨサク越え

そのとき、ちょうど16時ごろだったか。高知県西部の梼原町を出て約1時間、対向車をなんとかかわしながら、40キロほどの山道を走破、国道439号線にたどり着いた。

旧・大正町の道の駅に立ち寄り、買ったトマトでほっとひと息。やれやれ、文字通り峠は越えた、目的地・四万十市の中心地まで、この道を走れば40キロ弱。日暮れまでにはつけるだろう。

ところが、ナビにしたがって再スタートしたとたん、道は山にわけいり、険しく、細くなってきた。まずセンターラインが消え、次にガードレールが消え、そしてアスファルトが消えた。荒れた路面をおおう木の葉のうえに、うっすらタイヤ跡があるのみだ。

おまけに、山肌より染み出した水が、道路を横切り、反対側の路肩からポトポトと垂れている。こわごわのぞくと、はるか下に川が見えた。道を間違えて、異世界にでも迷い込んだか?引き返そう。

決死の覚悟で下り道をバックし、大木の根っこに乗り上げギリギリUターン。道の駅の手前までもどってルートを再検索した。

ところが、ナビ導師もグーグル先生も「先ほどの道をすすむしかないぞよ」とのご託宣だった。あれが国道?別の道はないのか?ピンチアウトすると、なぜか画面がとんでしまう。う回路がわからない。紙の地図をもってこなかったことが悔やまれた。

土地勘がないうえに、もともと、大変な方向音痴である。いたずらに道を探してとんでもないところで立ち往生するより、日暮れまでに、この狭路を一気に乗り切った方がよかろう、そう腹をくくった。

そこから、うっそうとした原生林にかこまれた夕暮れどきの約一時間。ライトも追いつかないクネクネ道を右に左に忙しくハンドルを切り、鉄板をわたしただけの橋(といえるかどうか)をいくつかこえ、ときどき濡れ落ち葉に後ろタイヤをとられながら、地崩れの箇所は気持ちだけよけつつ、走りとおした。

無事下山してから、5分ぐらいは放心状態だった。対向車との離合がほぼなかったのが、不幸中の幸いだった。

あとで調べると、そこは四国、いや全国最恐の国道のひとつ「酷道439号」だった。しかも通った区間は、道幅2.5m以下の通称「ヨサク(439)越え」。数年前、NHKがここを放送で取り上げている。怖いもの見たさで他府県ナンバーが殺到したために、レスキュー隊が出動しまくり地元は大迷惑したらしい。

学んだこと:

ドライブ中に、長い髪をたらした女が突然バックミラーに映ったり、フロントガラスに血の手形をベッタリつけたとしても、怖がる必要は全くない。ガードレールのない路肩から転げ落ちる思いをするよりはるかにマシである。(でも不審者なら110番、交通事故なら119番にすぐ通報のこと)

ブログ 「とはずがたり」掲載中(火曜日をめどに気まぐれ更新)

当ホームページの全ての文章や写真、イラスト、ファイル等の無断転載・引用を禁じます。

Copyright © 2002 L.C.Lab All Rights Reserved.